西が丘写真館

自習もしっかり取り組みます。 さすがです!

5年生の公開授業をしている教室の隣の教室は、「児童がだれもいないのでしょうか?」と思えるくらいシーンと静まり返っていました。 廊下から、教室の中をのぞくと、4年生と3年生が、それぞれの教室で自習に励んでいました。(6年生は、算数の授業でした。) さすがですね。今週も、一生懸命がんばった子供たちです。たくさんたくさんほめてあげましょう! そして、私たち大人も、互いに労い合いましょう! また来週!

公開授業 学級活動 5年生

5年生の公開授業を参観しました。 「学級生活をより楽しく、クラスがもり上がる係活動を考えよう。」「2回以上は発表をしよう。」という「めあて」のもと、子供たちの話合い活動が進んで行きます。 先生も子供たちを温かく支援していました。 話し合いをしている子供たちももちろんですが、授業を一緒に参観している先生方も楽しそうでした。 公開授業を提供してくださった先生と子供たちに感謝です。 おつかれさまでした。 みんなで考えて決めた係活動についても、今後、取材していきたいと思います。

昼休み

子供たちと先生方の楽しそうな声が校長室まで届きます。 あそこの場所(プールサイドも)を草刈りしたいなぁ。 ケンケンパやタイヤ遊具のペンキを塗りなおしてあげたいなぁ。 あわてず、ゆっくり、コツコツと、「たくさんの子供たちのために〇〇したい」を一つずつ、実行していきたいです。お力添えいただけたら、幸いです。 子供たちの声から元気をもらっていると言ってくださる、地域の方々にも、この風景を見せて差し上げたいです。

知っていますか? 吉見町がほこる ギネス世界1(いち) マレリ株式会社さん

毎朝、西が丘小学校への出勤路にある、「マレリ株式会社さん」。 工場を丘の上から、見渡すと、どこかで目にしたことのある「カルソニック」というロゴが見えました。 「カルソニック スカイライン」といえば、星野一義ドライバー(星野レーシング・チームインパル)が真っ青なR32スカイラインをかり、数々のタイトルをレースで獲得したことを思い出しました。早速、どのような関係のお仕事をなされているのか、ネット検索して調べてみると、やはり関係がありました。自動車部品を製造している会社で、2025年2月まで、43年間続いたTEAM IMPULとのスポンサー契約を結んでいたこと。この43年間というスポンサード契約期間が「モータースポーツチームのスポンサーをした最長期間」として、ギネス世界記録に認定されていることを知りました。すごいぞ! マレリ株式会社さん! 今度、工場見学をさせていただけたらなぁと思いました。 吉見町の誇りですね! みなさんも、一緒に「吉見町の自慢」を調べて、発信しませんか?

今日のおいしい給食

今日のおいしい給食のメニューは、ごはん、マーボー豆腐、シューマイ、ごぼうサラダ、ごまドレッシング、牛乳です。 マーボー豆腐ときくと、若槻千夏さん(吉見町出身の有名人です。)のことを思い出してしまいます。給食センターの皆さん、今日もおいしい給食ありがとうございます! 給食をいただきながら、WBT(ウェルビーイングタイム)で得た「学びの広がり」を感じました。 「麦」ではありませんが、「米(ごはん)」を見て、このお茶碗一杯のごはん(米)を育てるために、お米農家さんがたくさんの美しい汗を流されたこと。 ごぼうサラダをいただきながら、放送委員会の子供たちのアナウンス「ごぼうはお腹のそうじをします。」に関連づけて、読み聞かせしていただいた「うんち」(お食事中だったら、すみません。)に関する本のことを思い出しました。 WBTのおかげで、いつもより2倍以上、給食をおいしくいただくことができました。

業間休み

女の子がお花を摘んでいます。男の子が木の枝で、何かをしています。何をしているのでしょうか?

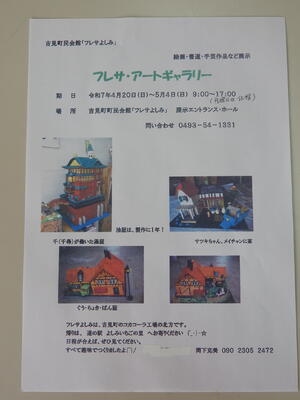

フレサ・アートギャラリー 学校応援団さん

お世話になっている学校応援団さんが、吉見町町民会館「フレサよしみ」、「フレサ・アートギャラリー」で作品展示をなされるそうです。 【期日】令和7年4月20日(日)から5月4日(日)午前9時から午後17時(月曜日は休館)だそうです。 エントランス・ホールに展示するそうです。 みなさんも、足を運んでみませんか? ところであなたは、「湯婆婆と銭婆はどちらが好きですか?」

ウェルビーイングタイム 6年生

子供たちは、読み聞かせで紹介していただいた本から、どのような、メッセージを受けっとったのでしょうか? 休み時間に、インタビューしてみたいと思います。 「この本を、【〇〇年生の】子供たちに読んであげたいな。」そう思いながら、図書館の絵本コーナーめぐりをすることも、楽しそうですね。 本の画像が、とても美しい本であることを、廊下から拝見しました。 私(校長)も読んでみたくなりました。

ウェルビーイングタイム 5年生

人間の手の創造力のすばらしさを強く感じました。某ドラマに関連させて、「パン」のミニュチュアをみんなで作ります。 しっかりと、作ったパンに、おいしそうな色の絵の具で着色します。 子供たちは、それぞれどのような形のパンを作ったのでしょうか?

ウェルビーイングタイム 4年生

子供たちと一緒に、どんな絵本を楽しもうかな? 今月は、どんな新しい絵本が出版されたかな? この絵本、おすすめですよ! あっ! この絵本、子供の頃、読んだことのある絵本だ……。 絵本から、広がる世代を超えた人間のコミュニケーション、素晴らしですね。

ウェルビーイングタイム 3年生

学校応援団さんとお話をしたときに、子供の頃、「とても強力な磁力の磁石」を手に入れた時の思い出がよみがえりました。 身の回りの物に磁石を近づけては、「つく」「つかない」と遊びました。(砂場で砂鉄を集め、最後は、磁石をなくしてしまった悲しい思い出も一緒によみがえりました。 ) 実体験と読書を結びつける面白さを子供たちは学ばせていただいたようです。 子供たちの鋭い観察眼は、科学的思考力に結びつくことも多くあり、日々、子供たちからいろいろなことを教わっています。 読み聞かせしていただいた本も、とても興味深い内容でした。

ウェルビーイングタイム 2年生

今日の日ために、学校応援団さんは、11月に「麦」を育て始めたそうです。 一粒の麦のお話から、麦で作られる食べ物。一粒の麦から、何本の茎が生えてくるのか? 一粒の麦から、何粒の麦が収穫できるのか? 「たった一粒の麦」から、お話が広がりを見せていきます。 理科や社会、算数……と教科横断的に、学びのつながりが広がっていきます。

ウェルビーイングタイム 1年生

1年生がお話の世界に誘(いざな)われていきます。 お話から絵本の世界へ。 学校応援団さんは、どのような魔法を使ったのでしょうか?

ウェルビーイングタイム はじまるよ! 学校応援団さん

西が丘小の特色ある取組の一つに「ウェルビーイングタイム」があります。「ウェルビーイング」とはどのような意味なのでしょうか? 調べてみると、「ウェルビーイング(well-being)」とは、「身体的・精神的・社会的に良好な状態」のことを指す言葉で、1946年に採択された世界保健機関(WHO)の憲章で「健康」を定義づける言葉として使われたのがきっかけで広まったということでした。 担当の学校応援団さんたちが、校長室にお集まりになりました。 今日は、どのような「ウェルビーイングタイム」になるのでしょうか? 子供たちが、学校応援団さんをお迎えにきました。 よろしくお願いします。

登校見守りありがとうございます!

今朝も、子供たちの登校見守りありがとうございました! 体育館沿いの歩道とフェンス沿いの草刈りを少しずつ進めたいと考えています。校長室に入ると、2006年(平成18年)7月14日の埼玉新聞の記事が掲示されています。タイトルは「地域の力で子どもを守る」というものです。 今から約19年前の記事ですが、今でも、脈々と保護者&地域の皆さん(ワンちゃん達も)が子供たちを温かく優しく見守っていただいていることに、心より深く感謝申し上げます。西が丘小の周りをお散歩しながら、子供たちを見守っている方々から、夏は路面に草がはえ、雨が降ると滑りやすくなること。秋から冬にかけては、枯れ葉が積もって滑りやすくなることを教えていただきました。 できる範囲でコツコツと対策を講じていきたいと考えています。お力添えいただけたら幸いです。よろしくおねがいします。 女の子が大きなダンゴムシをみせてくれました。性別の見分け方も教えてくれました。また、子供たちから、ひとつ学ばせていただきました。

朝の西が丘小から

おはようございます! 昨日(17日)は地域巡りでお世話になりました。 今日は、ウエルビーイングタイムでお世話になります。 子供たちや先生方と同じぐらい、楽しみでワクワク・ドキドキしています。今日も「ワンチーム 西が丘小!」「すべては西が丘小の子供たちのためにを合言葉に一緒にがんばりましょう!

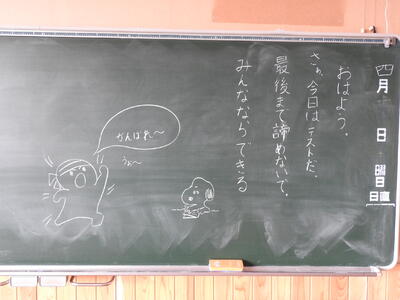

今日の黒板メッセージ

大好きな先生(人)から、「あなたならできる!」と言われたら、チャレンジしてみたくなりますよね。

新しい仲間です。 よろしくね。

今日は、午前中は環境整備、午後は地域巡りで、西が丘っ子たちの様子が報告できず、ごめんなさい。校長室の前に「ビリケンさん」が登場しました。足の裏をコチョコチョくすぐってあげてください。引き続き、子供たちの知的好奇心もこちょこちょくすぐってくださいね。

今日のおいしい給食

今日のおいしい給食のメニューは、地粉うどん、お花見うどん汁、笹かま磯辺揚げ、もやしのおかか和え、牛乳です。給食センターの皆さん、毎日、おいしい給食をありがとうございます。優しい事務の先生が、1年生の給食、初うどんの様子を画像に記録してくださいました。

上農は……のお話

私(校長)はおばあちゃん子でした。 祖母はお蚕(かいこ)の繭(まゆ)から、糸をとる仕事をしているかたわら、畑で野菜を作っていました。 祖母の畑の草取りのお手伝いをしているときに、次のようなお話を聞きました。 「上農(じょうのう:すぐれたお百姓さん)は、草を見ずして、草をとる。 中農(ちゅうのう:ふつうのお百姓さん)は、草を見てから草をとる。 下農(げのう:おさぼりのお百姓さん)は、草を見ても、草とらず。」 環境美化活動のたびに、祖母からのこの「上農は」のお話を思い出します。

西が丘小も「上農は」の気持ちで、少しずつ、きれいにしていきます。